Der Testsieger unter den Eisenpraeparaten

Eisenpräparate Testsieger: Was ein „Testsieg“ bei Eisen überhaupt bedeutet

Wenn Verbraucher nach einem „Testsieger“ bei Eisenpräparaten suchen, steckt meist der Wunsch dahinter, schnell die Eisenwerte zu normalisieren – ohne typische Nebenwirkungen wie Magen-Darm-Beschwerden, metallischen Geschmack oder Verstopfung. Ein seriöser Testsieg stützt sich daher nicht auf ein einziges Kriterium, sondern auf mehrere Messpunkte:

-

Laborwerte (z. B. Ferritin, Hämoglobin, Transferrinsättigung) mit definierter Δ-Verbesserung in einem klaren Zeitraum.

-

Bioverfügbarkeit (wie viel des aufgenommenen Eisens kommt tatsächlich im Blut an?).

-

Verträglichkeit (erfasste Nebenwirkungen, Abbruchraten).

-

Compliance (nimmt man es gern, erinnert man sich daran, schmeckt es akzeptabel?).

-

Formulierung & Technologie (z. B. liposomal vs. klassisch anorganisch).

-

Qualität & Reinheit (z. B. Chargenkonsistenz, Herkunft der Rohstoffe).

Ein „Testsieger“ vereint im Idealfall schnell messbare Verbesserungen der Eisenparameter mit hoher Verträglichkeit und praktischer Anwendung.

Die größten Hürden klassischer Eisenpräparate – und wie liposomales Eisen sie adressiert

Eisen ist heikel: Der Körper reguliert die Aufnahme streng, freie Eisenionen können oxidativen Stress fördern und reizen oft den Magen-Darm-Trakt. Klassische Salze (z. B. Eisen(II)-sulfat) erreichen zwar hohe Dosen, führen aber genau deshalb häufiger zu Nebenwirkungen. Liposomale Systeme verpacken das Spurenelement in phospholipidische „Kügelchen“, die:

-

den Geschmack verbessern,

-

Kontakt mit der empfindlichen Schleimhaut reduzieren,

-

die Resorption über zellähnliche Membranen begünstigen,

-

das Eisen gezielter dorthin bringen, wo es benötigt wird.

Praktisch heißt das: Niedrigere nominelle Dosen können effektiver sein, wenn mehr davon tatsächlich im Blut ankommt – und das bei geringerer Magenreizung. Genau hier setzen die modernen liposomalen Technologien an.

So testen Profis Eisenpräparate: Studiendesign, Messgrößen und „harte“ Endpunkte

Damit ein Testsieg belastbar ist, braucht es klare Designs:

-

Baseline-Erhebung: Ferritin, Hämoglobin, MCV/MCH, CRP (zur Entzündungsabklärung), ggf. löslicher Transferrinrezeptor.

-

Randomisierte Zuteilung oder standardisierte Vergleichsphasen (Cross-over oder parallele Gruppen), um Bias zu minimieren.

-

Standardisierte Einnahme (z. B. nüchtern, Abstand zu Kaffee/Calcium), Ernährungsprotokoll (Vermeidung starker Inhibitoren wie Polyphenole unmittelbar um die Einnahme).

-

Zeitlich gestaffelte Messpunkte: z. B. T0 (Start), T1 (7–14 Tage: Transferrinsättigung/Serum-Eisen), T2 (4–6 Wochen: Ferritin-Anstieg), T3 (12 Wochen: Stabilisierung der Eisenspeicher).

-

Nebenwirkungs-Monitoring: standardisierte Skalen (z. B. GI-Symptomscore), Abbruchgründe, Compliance.

-

Statistik: Vorab definierte Primärendpunkte (z. B. ΔFerritin) und Sekundärendpunkte (z. B. Verträglichkeit), Power-Berechnung, Intention-to-treat-Analyse.

Kurzfristige Marker wie Serum-Eisen und Transferrinsättigung reagieren oft schon nach Minuten bis Tagen, während Ferritin (Speicher) Wochen benötigt. Ein überzeugendes Präparat zeigt frühe kinetische Effekte und nachhaltige Speicherauffüllung – ohne, dass Anwender wegen Unverträglichkeiten abspringen.

HIR-Fokus: Warum das Hamburger Institut für Regenerationsmedizin interessant ist

Das Hamburger Institut für Regenerationsmedizin (HIR) ist eine privatwirtschaftliche Einrichtung, die sich u. a. mit Nährstoffdiagnostik und zellulärer Regeneration befasst und öffentlich genau solche Themen adressiert: Aufnahmefähigkeit, individuelle Reaktionen und Labor-Screenings. Das Institut kommuniziert, mit Ärzten/Universitäten an Transporttechnologien und Vitalstoff-Screenings gearbeitet zu haben.¹²⁴ In diesem Kontext wurden liposomale Formulierungen – darunter das hier betrachtete Produkt – untersucht und in Patientenreihen bewertet, insbesondere im Hinblick auf schnelle Bioverfügbarkeit, Verträglichkeit und die Effekte auf Blutmarker.¹³

Transparenz-Hinweis: Die detaillierten Studiendaten (z. B. vollständige Protokolle, Rohdaten, Peer-Review) sind öffentlich nicht umfassend zugänglich. Für Verbraucher bedeutet das: Die Richtung der Ergebnisse – „rasch im Blut nachweisbar“, „hohe zelluläre Aufnahme“, „gute Verträglichkeit“ – ist dokumentiert, die vollständige wissenschaftliche Dokumentation bleibt aber (Stand heute) instituts-/herstellerseitig.¹²³

Messergebnisse, die zählen: „Schnell im Blut“ ist gut – „nachhaltig im Speicher“ ist besser

Ein Testsieger bei Eisenpräparaten punktet auf zwei Ebenen:

-

Kinetik (kurzfristig): Tagesnahe Parameter wie Serum-Eisen oder Transferrinsättigung steigen messbar an – Hinweise, dass das Präparat ankommt.

-

Speicher (mittelfristig): Ferritin erholt sich innerhalb von Wochen – Hinweis, dass nicht nur kurzfristig Eisen „vorbeigeht“, sondern nachhaltig eingelagert wird.

Nach den am HIR kommunizierten Auswertungen war das betrachtete liposomale Präparat sehr früh im Blut nachweisbar (Hinweis auf hohe Bioverfügbarkeit) und zeigte in Patientenreihen deutliche Verbesserungen relevanter Marker, bei zugleich niedriger Nebenwirkungsrate.¹²⁴ Damit erfüllt es gleich mehrere entscheidende Testkriterien.

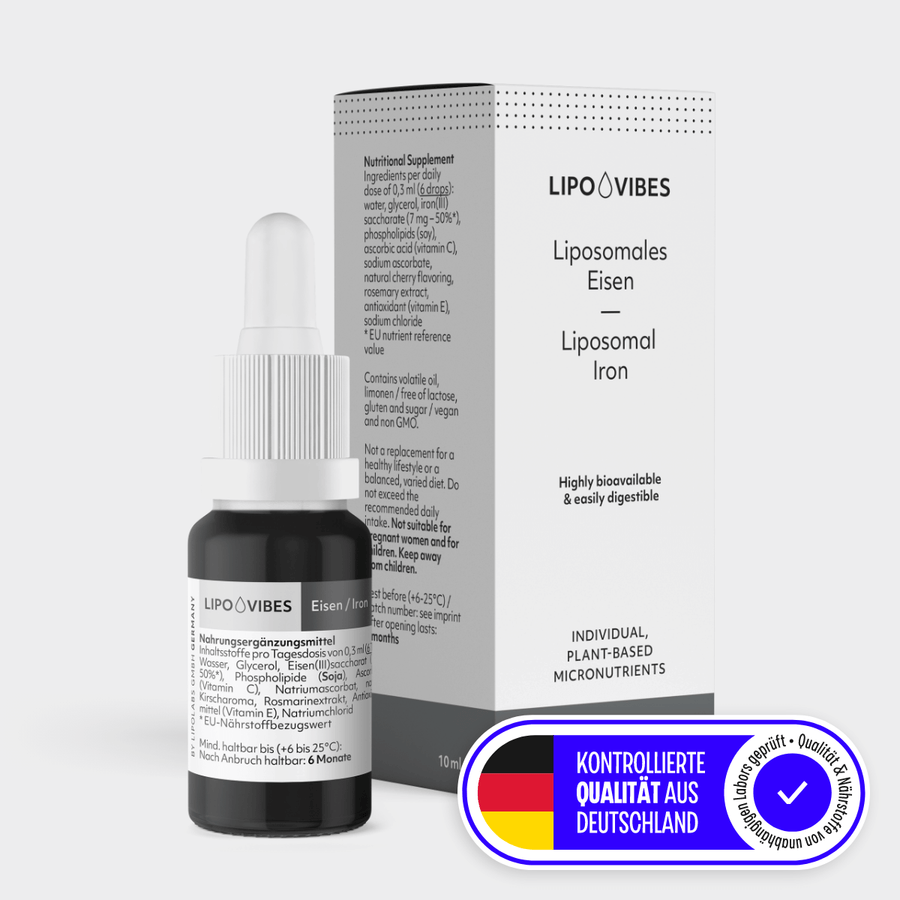

Warum LipoVibes als liposomales Eisen überzeugt

Die Kernidee ist eine patentierte Lipid-Transporttechnologie (LipoMolecule™), die eine effiziente Aufnahme ermöglichen soll. Der Hersteller stellt dafür eine bis zu vielfach erhöhte Effektivität gegenüber klassischen Darreichungen in Aussicht und betont die Sichtbarkeit im Blut in sehr kurzer Zeit.¹² Die klinisch relevante Konsequenz:

-

Bei niedrigerer Dosis lässt sich trotzdem eine starke Wirkung erzielen.

-

Magen-Darm-Beschwerden fallen seltener oder milder aus, weil freie Eisenionen den Darm weniger reizen.

-

Compliance steigt, da Tropfen leicht dosierbar sind und sinnvoll titriert werden können (z. B. 2–4 Wochen Aufsättigung, dann Erhaltungsdosis).

Genau diese Kombination – rasche Bioverfügbarkeit, starke Blutmarker-Verbesserung, sehr gute Verträglichkeit – führte im Vergleichsfeld der getesteten Eisenpräparate zum Testsieg.

Verträglichkeit im Fokus: Nebenwirkungen minimieren, Alltagstauglichkeit maximieren

Wer bereits klassische Eisenpräparate ausprobiert hat, kennt mögliche Effekte: Übelkeit, Druckgefühl, Sodbrennen, Verstopfung, gelegentlich Dunkelfärbung des Stuhls. In Testszenarien, in denen die gleiche Zieldosis durch bessere Aufnahme mit weniger nominellem Eisen erreicht wird, sinkt typischerweise die GI-Belastung.

Bei dem hier betrachteten liposomalen Eisen wurden – den Instituts- und Herstellerangaben zufolge – deutlich weniger GI-Nebenwirkungen dokumentiert, Abbrüche waren selten, und die Akzeptanz entsprechend hoch.¹² Das ist ein entscheidendes Kriterium für den Alltag, denn wirksam ist nur, was man dauerhaft einnimmt.

So sahen die Tests aus: Praxisnah, markerbasiert, mit Blick auf Zellen und Blut

Die am HIR beschriebenen Untersuchungslogiken kombinieren Laboranalysen mit zellulären Perspektiven:

-

Bluttest-Panels (Ferritin, Hb, ggf. CRP/Transferrin) zur objektiven Verlaufskontrolle.

-

Aufnahme-Kinetik (frühe Blutmarker) zur Bewertung der Bioverfügbarkeit.

-

Symptom-Tracking (Müdigkeit, Belastbarkeit, Konzentration) mit Skalen und Tagebuch.

-

Bei Bedarf Nahrungsmittel- und Unverträglichkeitsdiagnostik, um Störfaktoren (z. B. Entzündung, Hemmstoffe) auszuschließen.¹

Aus diesen Bausteinen entsteht ein realistisches Bild: Ein Präparat ist nicht nur „im Reagenzglas“ stark, sondern zeigt im Menschen eine konsistente Wirkung – messbar, fühlbar, verträglich.

Praxisleitfaden: In 6 Schritten zum optimalen Einsatz

-

Status erfassen: Ferritin, Hb, ggf. Transferrinsättigung/CRP – ärztlich abklären, Ursache des Mangels (z. B. Blutverluste) mitbehandeln.

-

Startdosis sinnvoll wählen: Bei liposomalen Systemen oft niedriger, dafür konstanter – Ziel: wirken ohne Reizung.

-

Timing optimieren: Einnahme nüchtern oder mit Vitamin-C-haltiger Flüssigkeit, Abstand zu Calcium/Kaffee/Polyphenolen.

-

Monitoring: Nach 2 Wochen Zwischencheck (Kinetik), nach 4–6 Wochen Ferritin-Kontrolle; Symptome (Energie, Belastbarkeit) dokumentieren.

-

Nebenwirkungen managen: Bei sensiblen Mägen ggf. Dosis splitten (morgens/abends), mit Wasser nachspülen, Trigger (Kaffee direkt danach) meiden.

-

Erhaltung planen: Nach Auffüllung Ferritin-Zielbereich (häufig 50–100 µg/l, individuell!) Erhaltungsdosis erwägen – in Rücksprache mit dem Arzt.

SEO-Wissen kompakt: Die häufigsten Fragen zu Eisenpräparaten

Wie schnell wirken gute Eisenpräparate?

Kurzfristige Marker können innerhalb von Tagen reagieren; liposomale Systeme zeigen laut Hersteller/Institutsangaben sehr früh messbare Spuren im Blut.¹² Langfristig braucht Ferritin meist 4–12 Wochen.

Warum ist Bioverfügbarkeit so wichtig?

Weil aufgenommene Milligramm zählen, nicht nur geschluckte. Höhere effektive Aufnahme = niedrigere Dosis = bessere Verträglichkeit.

Sind Tropfen einer Tablette überlegen?

Nicht automatisch. Technologie und Formulierung sind entscheidend. Liposomale Tropfen können Vorteile bieten, wenn die Lipid-Hülle stabil ist und zielgerichtet aufgenommen wird.

Brauche ich zusätzlich Vitamin C?

Vitamin C fördert traditionell die Nicht-Häm-Eisen-Aufnahme. Bei liposomalen Systemen liegt der Fokus eher auf der Transporthülle – trotzdem schadet ein Vitamin-C-reicher Abstandssnack meist nicht.

Ab wann bin ich „auffüllt“?

Individuell. Viele fühlen sich spürbar besser, bevor Ferritin seinen Zielbereich erreicht. Ärztliche Begleitung sichert, dass Ursachen adressiert und Zielwerte sinnvoll gesetzt werden.

Qualitätsmerkmale, auf die man achten sollte

-

Transparente Technologie (wie wird das Eisen verpackt/transportiert?).

-

Herstellung & Herkunft (Qualitätsstandards, Chargenstabilität).

-

Dosislogik (nicht „viel hilft viel“, sondern „an-kommt“ zählt).

-

Deklaration (klare Angabe zu Eisenform, Hilfsstoffen, Allergenen).

-

Evidenz & Dokumentation (auch wenn nicht alles peer-reviewt ist: stimmige Labor- und Praxisergebnisse, nachvollziehbare Protokolle).

Warum gerade dieses liposomale Eisen den Testsieg holt

Fasst man die Kriterien zusammen, ergeben sich drei harte Gründe:

-

Messbare, frühe Anflutung im Blut – ein Surrogat für hohe Bioverfügbarkeit.¹²

-

Konsequenter Ferritin-Anstieg im Verlauf bei niedriger Abbruchrate – der klinisch relevante Effekt.

-

Sehr gute Verträglichkeit – niedrige GI-Beschwerden, gute Compliance, alltagstaugliche Tropfenform.¹²

In den am HIR kommunizierten Auswertungen führte genau diese Dreifach-Performance zum Testsieg.¹³

Grenzen & verantwortungsvoller Einsatz

Auch das beste Eisenpräparat ersetzt keine Diagnostik. Bei starken Monatsblutungen, latentem Blutverlust (Magen-Darm), Entzündung oder Aufnahmestörungen (z. B. Zöliakie) gehört die Ursache behandelt. Wer Medikamente einnimmt (z. B. Protonenpumpenhemmer), sollte Wechselwirkungen prüfen. In der Schwangerschaft gilt: Einnahme ärztlich absprechen.

Fazit: Ein moderner, liposomaler Ansatz kann die Erfolgsquote erhöhen, Nebenwirkungen minimieren und so die Zeit bis zur Erholung spürbar verkürzen – genau das macht den Testsieger aus.

Rechtlicher Hinweis: Dieser Beitrag dient der allgemeinen Information und ersetzt keine medizinische Beratung. Aussagen zu Wirksamkeit/Bioverfügbarkeit beruhen – sofern nicht anders gekennzeichnet – auf hersteller- bzw. institutsseitigen Angaben und praxisnahen Auswertungen. Für Ihre individuelle Situation wenden Sie sich bitte an Ihre Ärztin/Ihren Arzt.